Revoluciones número nueve

Todos los años son años perfectos para buscarle el sentido a la vida. Pero un par de psicólogos de la Universidad de Princeton notó que, de acuerdo a la Encuesta Mundial de Valores, algunos años son más fuertes que otros.

Adam Alter y Hal Hershfield analizaron las respuestas de más de 42 mil adultos de alrededor de 100 países distintos. Notaron que la gente cuyas edades terminaban en nueve tendían más a decir que pasaban el tiempo pensando en los significados y propósitos de sus vidas.

Los psicólogos le llamaron a este grupo los nine-enders. Gente de 19, 29, 39, 49, 59, 69, etc. Personas que estaban cerrando ciclos cronológicos, en el último piso de una década antes de subir al piso de la otra. En las escaleras, en sentido figurado, desde un ángulo en el que podían mirar abajo y contemplar cómo han dejado la oficina de sus vidas, al mismo tiempo que podían mirar arriba y preguntarse qué se oculta en la puerta que les depara el porvenir.

Esta contemplación puede llevar a muchos nine-enders a probar cosas nuevas o a llevar su ordinario a rumbos extraordinarios. Adam y Hal analizaron los datos de 500 personas que hacían su primer maratón según el sitio Athlinks, y vieron que las edades del 48% de esas personas terminaban en nueve. En cuanto a los maratonistas que ya llevaban tiempo haciendo esto, la mayoría conseguía un mejor desempeño en sus años novenos que un par de años atrás.

Acabo de cumplir 39 años. No hice ninguna maratón, pero sí hice algo muy grande. Para explicarlo, tendría que volver a los 29. Ese año también hice algo muy grande, que tendría que explicarse a los 19. Ese año, también, tomaría más sentido si volvemos un poco a los 9. El primer nine-end.

(No encontré fotos de los primeros dos nueves, pero no siento que hagan tanta falta.)

Nueve

Comencé los nueve años de edad con una pierna enyesada. Iba a clases de ballet a una cuadra de mi casa, pero como eran los 90s, le metieron también clases de aerobics. De alto impacto. Nos ponían a subir y a bajar en una caja, bailando, moviéndonnos, tratando de coordinar pies y manos ante los gritos de la instructora y los sonidos del eurodisco.

Éramos todas muy niñas. Yo, sin saberlo, neurodivergente. Con los pies no muy en la tierra. Entonces, caí. Se escuchó un crujir. La dueña del gimnasio no quería ningún problema. Me dijo que le siguiera, que no había problema. Una compañera, que era mi vecina y que había sido mi “amiga” en el jardín de niños, dijo que yo caminaba como si nada. Caminé como si nada. Con un dolor espantoso que duró varias horas después.

Mis padres me llevaron al hospital, y los doctores vieron un esguince en mi tobillo derecho. Me vendaron y pidieron que no corriera ni brincara por dos semanas. Que mejor no fuera a la escuela. Así que una compañera que también vivía cerca me traía las libretas con apuntes y tareas del día. Yo las completaba y regresaba. Homeschooling antes de que el Internet fuera común. Cuando volví al doctor a mi chequeo dos semanas después, fue cuando notaron que el esguince era fisura. Enyesaron la pierna completa. Tuve que andar en muletas un mes. Mi abuelo lloró al verme. Las mamás de mis compañeras del gimnasio le reclamaron a la dueña. Sacaron a sus hijas. El negocio cerró varios años, intentó abrir un par de meses y luego cerró para siempre.

Volví a los salones de clases con varios kilos encima. Si bien ya había algo de bullying, ahora se hizo más cruento. Más al unísono. La compañera que me traía las libretas a casa ya no estaba en esa escuela. Los pocos niños buenos, en general, habían salido. Me quedé en el nido de basura, absorbiendo todo lo que venía a mí lo más que pude, hasta que no aguanté y mis padres tampoco.

Me sacaron de ahí y me metieron a una primaria Montessori informal, donde pude ser más libre y aprender más a mi estilo. Más a gusto, en teoría. Pero el mensaje se había internalizado. Era la gorda. La fea. La que estaba a dieta. Y ni modo que fuera al gym, a torcerme la pata otra vez. Ni modo que fuera al gym, que habían cerrado por mi culpa. Así que ahí estaba. Sin amigos. Conforme me acercaba a la edad de la punzada, sin amor.

Diecinueve

Conocí al amor de mi vida. Con quien sigo hasta ahora. La mayor parte del tiempo, nuestra relación era a distancia. Pero cuando estábamos juntos, en persona, era como si nada importara. Como si a esa niña gorda y lastimada por fin alguien la amaba. Íbamos al Planetario Alfa, a las tiendas comerciales, a la Cola de Caballo. Primer beso, primer todo.

También ya tenía amigos. Estaba en la universidad, estudiando Licenciatura en Artes. Al fin, con mis compañeras, pude ver lo que era la amistad más genuina. Nos sentábamos en las escaleras del patio, íbamos a tocadas, teníamos pijamadas, escuchábamos música y comíamos Tostitos con queso.

Una de esas amigas decía que se sentía como en el final del video de “No Rain” de Blind Mellon. Como la abejita solitaria, que caminaba sin rumbo, hasta que encontró un jardín lleno de varias abejitas como ella. De distintas edades, tamaños, orígenes. Pero todas ellas, abejitas. Yo también amaba ese video. A los nueve, era un sueño guajiro. A los diecinueve, era una realidad.

Escribía, dibujaba, pintaba, cantaba. Pero algo faltaba. Un lugar donde presentarlo, compartirlo, creérmela. Sobretodo, creérmela. Pensaba y creía firmemente que mi novio me hacía un favor amándome. Que mis amistades me hacían un favor acompañándome. Que tarde o temprano, alguien me traicionaría de nuevo. Que volvería a estar sola, infligiéndome culpas. Sí, algunas de esas amistades de fueron, pero varias permanecieron. Han permanecido. Y ese amor ha permanecido. Mis palabras, sin embargo, permanecían en relativo silencio. No más allá de las aulas universitarias. No más allá de plataformas digitales que ya no existen.

Veintinueve

Ya casada con mi amor, aún conectada con amistades de la universidad. Llevaba cinco años comenzando desde cero en un país nuevo. Artista emergente en estado permanente. Me juntaba con un grupo de cineastas independientes. Gente con trabajos de oficio o de oficina, que dedicaban las tardes y los fines de semana a crear obras con poco dinero y con mucho esmero. Trabajábamos duro y nos enfiestábamos duro. Volvíamos a casa como a las cuatro de la mañana, cuando el bar alternativo ya tenía que cerrar sus puertas.

Ese mismo año comencé a escribir poesía. A tomar talleres, a presentarme en eventos de micrófono abierto y presentaciones de arte emergente. Una vez más, artista emergente en estado permanente. Había empezado queriendo ser cuentacuentos. Storyteller. Con relatos cortos y chungos, como había hecho en el periodo entre la Licenciatura y la Maestría. Pero la poesía me atrapó con su brevedad, su cadencia, su sutileza e imágenes. La posibilidad de decir todo aunque aparentemente no digas nada. Algo muy subversivo. Muy liberador en sus formas y faltas de ellas.

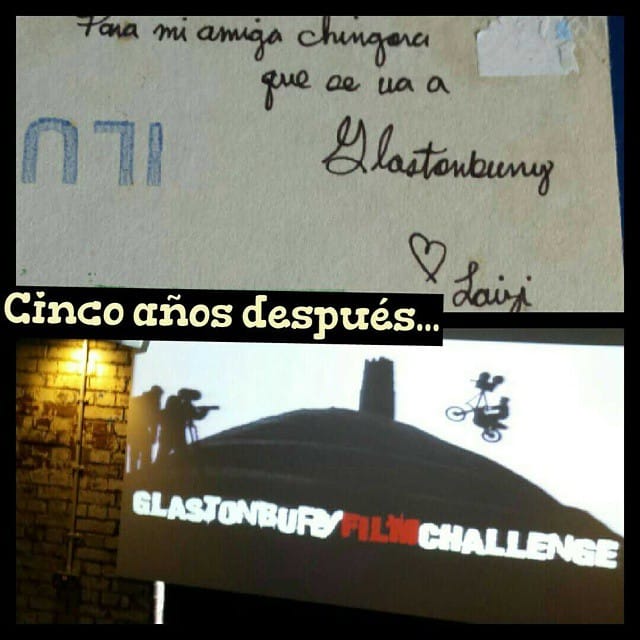

Con los del cine, fuimos a un festival en Glastonbury. No, no al festival musical que ya es más bien evento turístico. A un festival pequeño de cortometrajes. Cortos muy cortos. Nos habían dado una frase, y a partir de ella escribimos y filmamos algo en un fin de semana, para irlo a presentar el fin de semana siguiente. Muy dinámico y travieso. Fuimos en auto y regresamos el mismo día. Aprovechamos la vuelta para conocer las calles y sus puntos mágicos.

Ahí fuimos al Tor, una colina en la que se rumora se hallaba la mítica isla de Avalon. Cuenta la leyenda que ahí vivía Morgan, la hermana hechicera del Rey Arturo. Que ahí se forjó la espada mágica de Excalibur, y que ahí fue el Rey malherido tras su última batalla. Hay indicios de que la colina ha sido habitada desde la prehistoria, y en su cima destacan los restos de la iglesia medieval de San Miguel. Intentamos subir sus 158 metros de altura. Intenté subir sus 158 metros de altura. Apenas llegué a sus faldas, la cabeza empezó a retumbarme. Como si mi cerebro estuviera a punto de ser aplastado. Entonces me quedé en la banqueta, con mis ya bastantes kilos encima. Más que los que había ganado cuando me torcí el tobillo a los nueve. Más que los que a duras penas creía que me hacían merecedora del amor de mi pareja y de mis amistades a los diecinueve. Pero más que ese cuerpo, esa mente me apretaba. Ese espíritu desconexo. Acercándome a los treintas, sin cuidados en mi estado físico, psicológico, espiritual. Ocupaba, sentada, un espacio real y de un reino, mientras me hundía en todos mis reinos. Intentando respirar por el amor al arte.

Treinta y nueve

Los treintas vieron muchos descalabros, pero también muchas sanaciones. Haber alcanzado varios sueños artísticos como escritora, cantante, performer, poeta, persona. Con sus respectivas pesadillas. Tras las noches oscuras del alma, han venido destellos de luz. Diagnósticos más acertados, vínculos más libres con el misticismo. Ser más selectiva con mis amistades, con los minutos diarios, con mis amores y con mis labores. Con más cuidados hacia mi salud en tantos sentidos posibles, pero tratando de ser más paciente y considerada.

El mismo día de mi cumpleaños, casi a la misma hora de mi nacimiento, volví al Tor de Glastonbury, esta vez con mi esposo. Subimos la colina empinada bajo el sol del casi mediodía. Había estado entrenando varios meses para conseguirlo. No como una mujer de hierro ni como la más fit del mundo, pero al menos como alguien un poquito más resistente cada día. Una vez más, más paciente. Con un ritmo constante, a mi parecer lento, pero quizás no tanto según el cronómetro. Diez minutos tomó llegar a la cima. Así hayan sido veinte, treinta, cuarenta. Pero llegamos a la cima. 4:40 hora de Monterrey, 11:40 hora de Glastonbury. Sin perder la cabeza, con el cabello al viento.

Al bajar celebramos en el jardín del cáliz, con un pozo de aguas de manantial cargadas de hierro. En su tapa, se encuentra el símbolo del vesica piscis. Geometría sagrada, le dicen. La unión del cielo y la tierra. De la intuición y la acción. De lo visible y lo invisible. Como en los años que acaban en nueve, el potencial de la revolución. De la creación y de la re-creación.

Desconozco si a los cuarenta y nueve vaya a hacer cosas más allá de mis límites aparentes. Deja tú, si las vaya a hacer este mismo año. Pero si subir el Tor es como subir las escaleras hacia el cuarto piso, lo haría una y otra vez. Celebrar que he pasado del tropezar a los nueve al levantarme a los diecinueve, de intentar subir a los veintinueve a llegar a la cumbre a los treinta y nueve. No sé con qué simil referirme a los próximos diez años. Solo sé que los diez años anteriores los veía imposibles. Y los diez años anteriores a ellos. Y los diez años anteriores a ellos. Ahora los abrazo a todos como lo que fueron, volteo a ver el desmadrito que armé en la oficina, y respiro hondo, subo las escaleras, me preparo a ver qué hay detrás de esa puerta. Sobre todo, para ver qué tanto desmadrito podré ahora hacer ahí.