El de los obituarios

En la dulcería y en las redes me entero de quiénes se mueren.

Hay una dulcería cerca de la casa. El portero solía ser enfermero del Hospital Civil. Ya lleva muchos años jubilado, pero le gusta seguir trabajando. Salir de su casa, ver a la gente, conversar, seguir presente. Mi padre lo conoce desde sus respectivas vidas pasadas. Él también, jubilado del sector médico nacional. Él también con esa necesidad de salir, conversar, hacer mandados, catear taquerías, seguir presente.

En la dulcería, venden cacahuate en greña. Menos de cincuenta pesos el kilo. Ahí lo compramos para botanear y hacer crema de cacahuate. El simple acto de pelarlo es muy relajante. Antes, mamá lo hacía mucho, pero las llagas en sus dedos, ya sin huellas digitales, ahora no se lo permiten. Así que yo lo hago. Es un buen desestresante. Y como salir al mandado, como cuidar una dulcería, cuando no tienes más que ganar que las gracias, te hace sentir útil como persona en este mundo transaccional.

A mi padre le da gusto volver a ver al portero. Al portero-enfermero. Saber que sigue lúcido, sano, de pie. Pero no le dan gusto sus temas de conversación. Su tema de conversación, más bien. Siempre que va a la dulcería, el portero lo actualiza sobre el estatus de antiguos colegas del Civil. En específico, con quiénes de ellos han muerto.

¿Te acuerdas de Fulanito, el de hematología? Ya se murió. ¿Y de Manganita, la auxiliar de ambulancias? También ya se murió. Zutanito, el de muestras, ya se murió también. Y hace tiempo vi a Perengano, el de intendencia. Pero después se murió.

Le decimos “El de los Obituarios”. Cada que lo vemos, tiene nuevas bajas que reportar. Tantos nombres, tantas despedidas, que da la impresión de que, cuando la humanidad finalmente se anule a sí misma, él será el último sobreviviente. Y sin más obituarios que anunciar a nadie más que a su sombra, entonces dejará esta esfera física y alcanzará el nirvana. Se disolverá en la nada, en el todo, en el descanso eterno exento del juicio final.

He estado dejando las redes sociales cada vez más. Haber visto a los dueños de las plataformas más populares en la inauguración del representante del país vecino me dio un asco incalculable. Independientemente de que el tipo tenga las políticas más pendejas de la historia reciente, presenciar esa fusión tan descarada entre estado y corporativo fue una sacudida espantosa. Mas no una sorpresa. Ni siquiera una decepción.

Era cuestión de tiempo. Un gobierno divorciado de la iglesia pero que aún se la coge a escondidas de sus hijos, ahora se revuelca sin pudor con el sector empresarial. Con los nuevos medios masivos. Y sí, lo ha hecho desde el principio con la disque prensa libre, con la radio, con la tele. Ahora extiende sus mugrosas uñas hacia las redes sociales, hacia los medios antes democráticos (siempre y cuando no fueras analfabeta funcional), hacia el nuevo opio de las masas.

En fin, ya casi no entro a las redes. Al menos a las que pertenecen al nuevo chico del barrio. Al que parecía robot pero se alborotó el cabello y volvió a las pintas de quien, recuérdalo bien, inventó su primera red social con el fin de calificar a las chicas que le gustaban en la universidad. Como lo dije antes, ni sorpresa ni decepción.

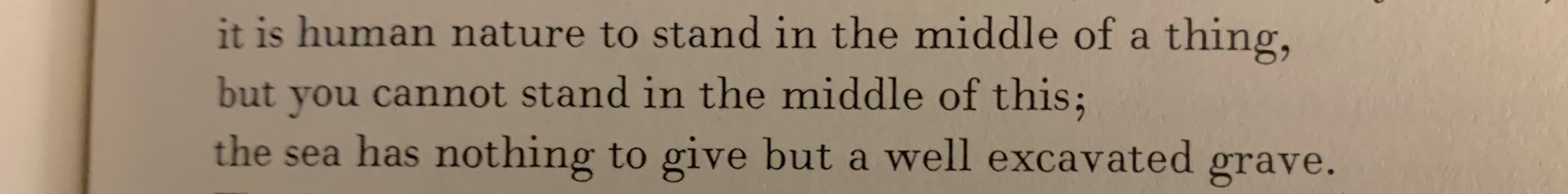

Ahora, cada vez que vuelvo a entrar a las redes, es como ir a la dulcería por cacahuates: me entero de nuevas muertes. La del director de cine, la del esposo de la actriz, la del poeta mexicano que fue encontrado en Cornualles, la de la madre de un colega, la de una amiga del Internet que vivía en el otro hemisferio y era fan de Arcade Fire. Me dolió. Me duele seguir enterándome de quiénes dejan este plano antes de tiempo por culpa del pinche cáncer o de la pinche depresión.

Tumores en el cuerpo, en la mente, en el espíritu. Dos enormes asesinos a quienes los gobiernos del mundo y los corporativos con los que hoy se acuestan deberían taclear como prioridad número uno. Que los una, por una vez, el amor por la gente y no el odio por las diferencias.

Si quieren erradicar algo, deportar algo, exterminar algo, que sea al pinche cáncer y a la pinche depresión. A los catalizadores de todos estos mugreros. Hacerlo, como el portero de la dulcería, por nada más que las gracias. Nada de cobrar. Si acaso, hasta repartir lo que tanto dicen que tienen y lo poco que hacen con él. Lo poco que hacen por él, más allá de la devastación.

El chiste es que el portero tarde más en lanzar obituarios porque la gente tarde más en morir por cosas tan evitables. Regalarle más tiempo en el mundo. Regalarle más tiempo al mundo. Que no llegue ese día en el que, tras aniquilarnos a nosotros mismos, ya no tenga más obituarios que anunciar y ascienda a la nada.

Y, quién sabe, tal vez encuentre otro tema de conversación que lo mantenga vivo. Que hable de medicina, de ciencia, de las formas más grandiosas y amorosas en las que podemos desempeñarnos como seres en esta tierra. Sin la ilusión de la división. Con la realidad del amor que, como cacahuate en greña, detrás de esta cáscara somos.

Por ahora, solo queda ayudarnos entre nosotros. Aún pueden donar para los gastos fúnebres de Paola del Giudice Ortiz, esa entrañable amiga en la distancia. El vacío que deja es doloroso. Podemos suavizarlo con una despedida que honre su legado: